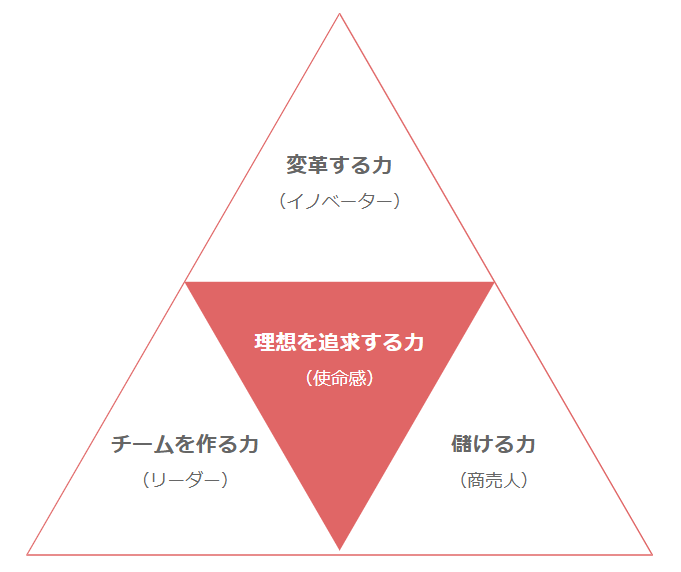

第4章 理想を追及する力

何のために会社を作ったのか

何のためにこの会社は存在するのか

これを永遠に追求し続けようとする姿勢

長い間、社会から優秀だと認められている会社は

しっかりとした使命感にもとづいて経営が

行われている

使命感が社員の心の中に浸透していて社員1人ひとりの

具体的な現場と繋がっている状態

本当に地に足をつけて自分で商売をやっている

経営者は「お客様のため」と答える

最終的には人間を幸せにするために存在している

収益だけを追いかけているとお客様はたいしてお店に来てくれない、商品を買ってくれない

服を変え、常識を変え、世界を変えていく

経営者にとって1番大切な事は使命感に従った経営

使命感は内発的動機を高めてくれる

→使命感が心の中に打ち立てられると

自然と、もっと高い目標を実現したい、もっと高い基準を実現したいという高みに登りたくなる気持ちが湧いてくる。また、その気持ちは自分を謙虚にしてくれる。「使命感から見たら自分はまだまだ全然できていない」という自分に対する思い。

「足りない」と思う事が少ない人は学ぼうとしない

学びに謙虚でない人は口で言っているほどには

本気で高みに登ろうとしていないか、危機感が足りない人。

使命感は自分をめげない人に育ててくれる

→本当にその使命が自分の人生そのものだという思いに至ると、その使命が実現できていない状態が悔しくて悔しくて仕方がない。そうするとちょっとやそっとの失敗ではめげない。しばらく落ち込む事はあるかもしれないが、めげている場合ではないと気づく

そして

「絶対に成功させてやる」「絶対に見返してやる」「絶対に次はもっとうまくやってやる」という気持ちが湧き上がってくる。その結果、何度でもリングに上がることができる自分を作り出してくれる

使命感はチームメンバーに「方向性」を与える

→自分たちは最終的に何のために努力をしているのか、この努力がどこに繋がっているのか、

それが見えていないと社員のコミットメントは

次第に低下してくる

使命感という名の誰から見ても分かりやすい方向性さ社員に努力する希望と夢を与える

使命感は自分の会社が何者かを明確にしてくれる

いったいこの会社はどういう会社なのか、

どういう志しをもっているのか、

全てにおいて、常にこの事が見られ、問われる

使命感は自分の存在価値そのもの

経営者として自分を律するルール

人生のルールにすべきこと

何があっても、そこから外れるような事はしない

使命の実現につながる成果を追い続ける

会社というのは放っておくと使命感とかけ離れたところにいく。だからこそ使命感は意識してマネジメントするもの。

自己都合、強者理論が横行すると

何のためにやっているか忘れる

誰かがやった事を同じようにやるのだったら

その会社の存在価値はない

何事も最初にやろうとする行動を鼓舞する

仕事というのは自分の頭でよく考えて自分で正しいかを、その時その時、判断して決める、これが基本

使命感に対する緊張感がなくなっていくと

・仕事が作業になる

・マンネリに対してマンネリだと気づかない

・マニュアル通りの仕事しかしない

・できないムードに同調して何も考えない

などなど

こうした兆候があらわれたら

大いなる危機感をとって経営者は戦い

自分の頭で良識、経験、知識それらを総動員して

考えられる組織に引き渡すように厳しく当たらないといけない

使命とは簡単に実現できないものだからこそ

追求する価値があるもの。

本気で使命を追求する会社は評価が厳しくて当たり前。目標を高く掲げて、高い基準での業務を遂行を求めるから

平凡な成果を認めてはいけませんし、低い目標設定で満足する人、いつも基準に達しない仕事しかできない人を、その役割のまま置いておく事は許される事ではない。なぜなり、お客様にしわ寄せがいくから。

予測できない危機に対して

想像を避けるのではなく

想定をして、経営者として自分の行動原則を準備しておく事な使命感を追求する健全な会社を危機から守り抜くために必要な事

経営者となる人には全員、理想や未来への希望を強く持って経営をしてほしい。

理想を抱かなくては何も始まらない。

経営は終わりから始める。

そこへ到達できる限りの事をする

自分との戦いの日々に勝った人だけが理想に近づける

正しい考え方を早いうちに知ればもっと成果を伸ばせる人、大きな事ができる人がたくさんいる。

真正面から向き合えば誰にでも経営者になれるチャンスはある。

自信のあるフリをする。

話をする時、立ち振る舞い、ふりをしているできるようになっていくもの

なんとかして柳井さんの志を叶えてあげたい、

一緒に叶えたい、と人に思わせてしまう力がある

本田宗一郎などもそう。

大経営者は何か通じるものがある

安定を目指すのではなく成長を目指す

柳井正は最も厳しいお客さま代表である

コメント